読まれるビジネスメルマガの条件

2014-03-04 [記事URL]

前2回にわたり「商品特性別のメール配信の目的とコンテンツ」をテーマにコメントしました。

前2回にわたり「商品特性別のメール配信の目的とコンテンツ」をテーマにコメントしました。

ビジネス用途で取り組むメルマガでは、商品特性によりその目的もだいぶ変わります。

そもそも「何のためにメルマガを配信しているのか?」をしっかり抑えておかないと、途中から「メルマガ配信のためのメルマガ」というような本末転倒なことになりかねません。

せっかく時間をかけて取り組むわけですから、目的をしっかりおさえた上で取り組んでいただきたいと思います。

関連記事↓

メルマガコンテンツは商品カテゴリで使い分ける(1)

メルマガコンテンツは商品カテゴリで使い分ける(2)

さて今回は、メルマガに取り組むにあたって、どうすれば「読まれるビジネスメルマガになるのか?」という点を考えてみたいと思います。

というのも、いくら目的をふまえて取り組んでも、そのメルマガを読んでもらえないことには、目的を達成することはできないからです。(あたり前ですが・・)

それで「読まれるビジネスメルマガとは?」を考えるにあたっては、逆説的なアプローチになりますが「読まれないビジネスメルマガとは?」を考えてみるといいように思います。(その逆をやればいいので・)

そこで読まれないビジネスメルマガの条件をピックアップしてみると・

(1)許諾を得ていないスパムメール

(2内容の乏しいセールス中心のメルマガ

(3)信頼性の乏しいメルマガ

(4)デザイン性に欠け、文章も読みにくいメルマガ

このあたりが読まれないメルマガの代表的なものでしょうか。

(自省することしきりです(>_<) )

■読まれるビジネスメルマガの条件

前述したものが読まれないメルマガの条件であれば、これと逆のメルマガにすれば読まれるメルマガの条件を備えることになります。(以下に矢印(→)で反対条件を記述)

(1)許諾を得ていないスパムメール → 許諾の得られたメルマガ

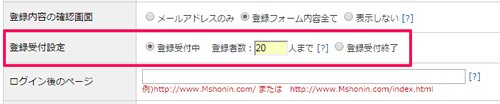

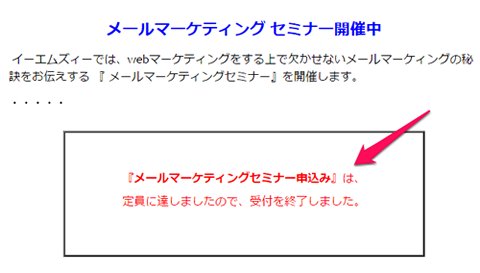

当然ですが、メール配信にあたっては読者から許諾を得てから配信しましょう。

許諾を得るにあたっては(登録時においては)、そのメルマガの内容や発行周期などをしっかり書いて、読者との認識のずれをなくすようにすることが大切です。

また、簡単にオプトアウト(配信解除)できるようにしておくこともポイントです。

因みにメール商人では、簡単にオプトアウトできるよう配信解除フォームや、1クリックするだけの解除機能をつけています。

(2)内容の乏しいセールス中心のメルマガ → 付加価値の高いメルマガ

‘売り’ばかりの内容にせず、書き手の独自視点や、読者に役立つ情報を要所に盛り込んだ付加価値の高いメルマガにしましょう!

例えば新商品の告知をするのであれば機能の羅列ばかりでなく、プロとしてのアドバイスや留意点などを率直に書くことにより信頼感も増します。時には販売する商品にとって不利益な情報も含めて書く姿勢を持つことも必要です。

読者の求める情報になっているかは、メール内のランディングページのクリック率など各種測定データを参考に、都度改善をしていただければと思います。(メール商人では、メールの測定機能を充実させています)

(3)信頼性の乏しいメルマガ → 信頼性の高いメルマガ

信頼を得るためには、どの会社が発行しているかという点も重要ですが、それ以上に「どういう人物が書いているか?」という点は信頼を得る上で重要です。

特に大手企業でない会社が発行している場合は、このポイントが高いと思います。その意味で発行者の個人ブランドの確立という視点も必要でしょう。

個人ブランドと言ってもあまり大袈裟に考えず、許される範囲で自己開示をして、読者に安心・親近感を持ってもらうことを心がけていきましょう。

(4)デザイン性に欠け読みにくい→ デザイン性が高く読みやすいメルマガ

どんなに書かれた内容が優れていても、デザイン的に素人っぽいと読者は読む前に引いてしまいます。

そのため一度デザイナーやその分野のプロに相談してテンプレートを作ってもらうことをおすすめします。(メール商人ではヘッダーやフッターを簡単にテンプレート化できますし、目的に応じたHTMLメールテンプレートを豊富にご用意しています)

またどんなにデザインがよくても内容が稚拙だったり、読みにくいとやはり読者離れをおこしてしまいます。

内容についてはその商品を扱っているわけですから、それなりの付加価値をつけて書くことは可能と思います。

あと書き方ですが、ライティングが苦手な人はある程度の経験が必要と思います。ライティングスキルはメルマガに限らずWebマーケティングにおける必須スキルの一つです。

「習うより慣れよ」ではないですが、何回か取り組む過程で自分流のスタイルを確立していって欲しいと思います。(いずれ本講座でもライティングをテーマに取りあげようと思います)

—————-

以上が、読まれるメルマガの条件ということになります。

これ以外にも’件名’の付け方とか、細かいポイントはいくつかありますが、大枠の抑えどころとしては上のポイントを意識して取り組んでいただきたいと思います。

「言うは易く行なうは難し」ではないですが、すぐ簡単に理想のメルマガにはならないでしょうが、取り組む価値は充分にあります。

ぜひ積極的にチャレンジして欲しいと思います。

それでは今回はここまでとさせていただきます。

また次回の講座でお会いしましょう(^^)/

執筆: 神田良治

メルマガ「ネットde成幸道場」

瓶の中に入った水や砂などを外にだす場合「ボトルネックが全体の排出量を決定する」ということから命名された用語です。(ボトルネックが狭くなるほど排出量は少なくなる)

瓶の中に入った水や砂などを外にだす場合「ボトルネックが全体の排出量を決定する」ということから命名された用語です。(ボトルネックが狭くなるほど排出量は少なくなる)

前回の講座では、ビジネスにおける

前回の講座では、ビジネスにおける 前2回にわたり「商品特性別のメール配信の目的とコンテンツ」をテーマにコメントしました。

前2回にわたり「商品特性別のメール配信の目的とコンテンツ」をテーマにコメントしました。